山田秀三 (1972) :『アイヌ語種族考』

- 『ぷやら新書』, 第48巻, 1972

- 『山田秀三著作集 アイヌ語地名の研究 1』, 草風館, 1995, pp.73-104

| |

山田秀三 (1972), pp.82,83

その頃には、本を読んで蝦夷非アイヌ説の論争も知ってきた。

私の研究から見ると、アイヌ語系の地名の群在する土地と、ある時代の蝦夷勢力圏が大体一致しているようだ。

しかし、調査屋のくせである。

一歩踏み留まって、アイヌという観念と、蝦夷という観念を吟味してみたくなった。

アイヌ人と言い、アイヌ民族と言うが、その言葉の意味が、分ったようでいて、はっきりしないところがある。

今まで逢ってきたアイヌ系の人は、土地によって顔も体格も違うみたいだ。

相当な混血の経過があるのではないか。

日本人とか日本民族だって同じことが言えそうだ。

よくアメリカ人という、成立過程中のような集団を想い出す。

血液、生活慣習、国籍や国境 (政治的なもの)、言葉などがからみあって、人種とか民族とかいう観念ができているらしい。

言う人によって、また話す場合によって、その重点を置くところも若干ずれているやに見える。

私のような調査では、もう少し言葉を狭くして、誰でも同じように分る観念で整理した方が正確だと、考えた。

アイヌ語種族という言葉を思いついたのは、そんな経過からであった。

アイヌ語を話していた人々という意味である。

民族と言うと、何となく、すぐ血液のつながりを連想しがちであるから、一応その点と切り離して考えたかったからである。

知里さんに話したら、《山田さん、ずるいですよ。蝦夷がアイヌ語を話していたんだったら、結局同じことになるんじゃないんですか》と言った。

だが話している中に、その用語と考え方が正確だと賛成してくれた。

それでも、『東北と北海道のアイヌ語地名考』を印刷する時には、更に一歩控えて、〈東北地方と北海道に、同系語族がいて、これらの地名を残した〉と書いた。

この二つの地域の間に方言差が当然考えられる。

それで大和の言葉と琉球の言葉は同系のもの、というくらいの意味のつもりだった。

このごろ書く時には、つめてアイヌ語族とも書いたりしている。

研究はこれが終点ではない。

分り易くするために、まずこの角度で考えただけである。

皆で、血液、骨格、生活の手段、社会慣習、国境、国籍や戸籍等々の、別々の角度からも研究を静かに続けたいものである。

民族という言葉で、短兵急に判断するのは、まだ研究すべきものが多く残っているように思われる。

|

|

「民族という言葉で、短兵急に判断するのは、まだ‥‥」

このことばは,時代背景に "アイヌ"イデオロギーの攻勢がある。

例えばこの論考がパブリッシュされた 1972年は,つぎのようなことが起こる年である:

「第26回人類学会民族学会連合大会」に結城庄司,新谷行,太田竜,成田得平,山本多助が乗り込み, 「質問状」を読み上げる。

これについて新聞にコメントした日本民族学会会長の祖父江孝男は,その内容のことで「わび状」を出す羽目になる。

この日本民族学会は,1989年につぎの「見解」を出すことになる:

| 「 |

アイヌの人びとの場合も, 主体的な帰属意識がある限りにおいて, 独自の民族として認識されなければならない。‥‥

アイヌ民族文化が, あたかも滅びゆく文化であるかのようにしばしば誤解されてきたことは,民族文化への基本認識の誤りにもとづくものであった。」

|

それは,研究がイデオロギーに屈した時であった。

ここにアイヌ学者は終焉した。

| |

同上, pp.99,100

東北北半の、これらアイヌ地名群在地については、これらの地名はアイヌ語を話していた人、つまりアイヌ語種族がこの名をつけたと考えざるを得ない。

群在すると言ったが、その分布状態は、平地に少く山間僻地に多い。

平地は早く開けて、旧地名の消滅が多かったのかもしれない。

注目すべき点は、これらの地名が大川の源流の山合いの沢筋に集団的に残っていることである。

それから見ると、アイヌ語種族が、海漁、交易等のために、一時滞留してつけた地名ではない。

内陸深く居住していた人々がつけた地名である。

|

|

| |

同上, pp.100-102

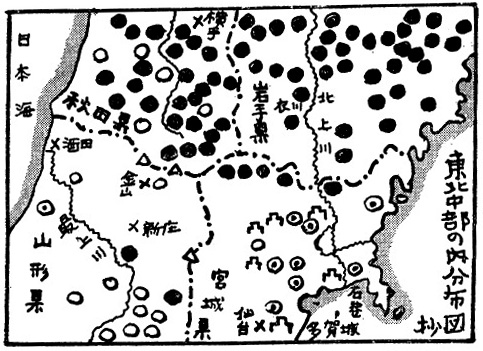

| ○ | : | 和名くさいものでも,土地がら要研究と思ったもの |

| : | アイヌ地名のにおいは濃いが,なお疑いを残しているもの |

| ● | : | だいたいアイヌ系の地名と思われるもの |

『日本書紀』の終りごろから『続日本紀』にかけて、つまり飛鳥時代から奈良朝の時代に、東北の蝦夷の記録が多く残されているが、そのほとんどはこの図の中が舞台なのであった。

アイヌ地名群在地の南限の線は、奈良朝初期の、和人政権と蝦夷との勢力圏の境界線でもあったことに注意して戴きたい。

その頃の和人政権の拠点は仙台の多賀城であり、その出城のような牡鹿、中山、新田、玉造・色麻(しかま) 等の諸柵が仙台の北の低平地の中に半円形に並んでいて、和人の農地を守っていた。

その柵の具体的位置は伝承おぼろであるが、仙台の伊東信雄博土の研究を聞かせて貰った知識で、ぐるぐると地形を見て回ったことがある。

その頃の諸柵は、だだっ広い大崎田んぼの中の微高地みたいな処で、西部劇に出て来る米国騎兵隊の砦を思わせる。

北に宮域県北辺の丘陵を睨んでいる。

そこから蝦夷が出て来て、当時の言葉でいえば、百姓を荒掠したのであろう (図に  でその柵を入れた)。

天平九年 (七三七) 征夷将軍大野東人は、西側の賊地男勝村 (秋岡県南部) を征する策をたてた。

まず東側から手抜きできるように、三陸と岩手県南部に夷種の使を出して賊を慰撫し、また万一に備えて前記諸柵に守兵を配り、後顧の憂を断ってから、山越えして西側の山形県に入った。

そこで当時としては大兵の六千数百を率いて北進し、賊地比羅保許山に屯ろして秋田側の男勝村をうかがった。

比羅保許の位置も判然としないが、昔の交通路やその時の行程から見ると、県境に近い金山の辺らしい。

比羅保許は北海道アイヌ地名の流儀で読めばピラ・ポク (崖・下) となりそうだ、あの辺は急峻な山が多い。

そこまで、大変な手数で来たのに、名将の聞え高い大野東人は、実地に来て見て、短兵事を起して蝦夷と摩擦を起せば、長期ゲリラ戦になって不得策という判断を下し、頭をめぐらして、さっさと宮城県に戻ってしまったのであった (註1)。

その後、雄勝に郡 (和人の) を建て、柵をつくるまでに二十二年かかっている。

ここで述べたアイヌ地名群在地の南限線を越えるのに、いかに細心の注意が必要であり、それが遠慮しながら行われなければならなかったかが分る (その雄勝郡も奈良朝末期に蝦夷から侵されたことが記録されている)。

この南限の線の北では、アイヌ語族の勢力が強く、単なる武力制圧で和人農地化することには困難が伴ったものらしい。

これから平安朝初期までの状況を見ると、短慮な出先官憲が夷種を侮蔑したり、搾取したりして兵乱、紛争の種を蒔いている。

逆に賢明な将軍や指導者は、蝦夷をたてて事を運び、治安の回復、維持を図っていたことが、処々の記事からうかがえる (註2)。

アイヌ語族の立場をある程度認めることにより、統治が行われたものらしい。

アイヌ地名がこの南限線から北に多く残ったのはそんな関係からであろうか。

ここでは、ここに地名の大きな断層があったことを報告するに止めたいが、その事実は、日本列島史の文化、産

業、政治等々の角度から見て、いろいろなことを暗示しているような気がしてならない。 でその柵を入れた)。

天平九年 (七三七) 征夷将軍大野東人は、西側の賊地男勝村 (秋岡県南部) を征する策をたてた。

まず東側から手抜きできるように、三陸と岩手県南部に夷種の使を出して賊を慰撫し、また万一に備えて前記諸柵に守兵を配り、後顧の憂を断ってから、山越えして西側の山形県に入った。

そこで当時としては大兵の六千数百を率いて北進し、賊地比羅保許山に屯ろして秋田側の男勝村をうかがった。

比羅保許の位置も判然としないが、昔の交通路やその時の行程から見ると、県境に近い金山の辺らしい。

比羅保許は北海道アイヌ地名の流儀で読めばピラ・ポク (崖・下) となりそうだ、あの辺は急峻な山が多い。

そこまで、大変な手数で来たのに、名将の聞え高い大野東人は、実地に来て見て、短兵事を起して蝦夷と摩擦を起せば、長期ゲリラ戦になって不得策という判断を下し、頭をめぐらして、さっさと宮城県に戻ってしまったのであった (註1)。

その後、雄勝に郡 (和人の) を建て、柵をつくるまでに二十二年かかっている。

ここで述べたアイヌ地名群在地の南限線を越えるのに、いかに細心の注意が必要であり、それが遠慮しながら行われなければならなかったかが分る (その雄勝郡も奈良朝末期に蝦夷から侵されたことが記録されている)。

この南限の線の北では、アイヌ語族の勢力が強く、単なる武力制圧で和人農地化することには困難が伴ったものらしい。

これから平安朝初期までの状況を見ると、短慮な出先官憲が夷種を侮蔑したり、搾取したりして兵乱、紛争の種を蒔いている。

逆に賢明な将軍や指導者は、蝦夷をたてて事を運び、治安の回復、維持を図っていたことが、処々の記事からうかがえる (註2)。

アイヌ語族の立場をある程度認めることにより、統治が行われたものらしい。

アイヌ地名がこの南限線から北に多く残ったのはそんな関係からであろうか。

ここでは、ここに地名の大きな断層があったことを報告するに止めたいが、その事実は、日本列島史の文化、産

業、政治等々の角度から見て、いろいろなことを暗示しているような気がしてならない。

|

|

| |

同上, p.103

この本の第一の要点は、

| |

アイヌ地名を残したものが、どんな人たちであったかは分らない、だがアイヌ語を話していた人々、つまりアイヌ語種族であったことは確かである、

またその人々は、いわゆる東北の蝦夷であったらしい、

|

ということである。

第二の点は、

| |

日本列島のどこまでアイヌ地名があったかも分らない。

しかし地名が濃厚に残っていて、個々の語形や地形からも、また残った地名の特色の総合的比較からも、アイヌ地名地帯と、はっきり断定できる土地の南限は、宮城県の北辺から、山形、秋田県境に連なる線である、

|

ということである。

この二つの結論は、北海道、東北地方の夥しい地名を、長年月かけて吟味し、現地調査して来た材料を総合して導き出した。

|

|

|