| |

一

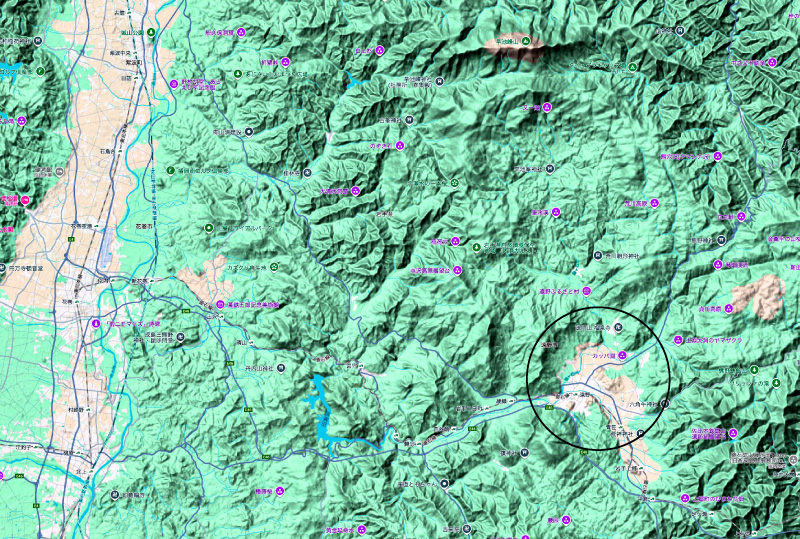

伝えいう、遠野郷の地大昔はすべて一円の湖水なりしに、その水猿ヶ石川となりて人界に流れ出でしより、自然にかくのごとき邑落をなせしなりと。

されば谷川のこの猿ヶ石に落合うもの甚だ多く、俗に七内八崎ありと称す。

内は沢または谷のことにて、奥州の地名には多くあり。

| ○ |

遠野郷のトーはもとアイヌ語の湖という語より出でたるなるべし、ナイもアイヌ語なり。

|

|

|

| |

二

四方の山々の中に最も秀でたるを早池峯という、北の方附馬牛(つくもうし)の奥にあり。

東の方には六角牛(ろっこうし)山立てり。

石神という山は附馬牛と達曾部との間にありて、その高さ前の二つよりも劣れり。

大昔に女神あり、三人の娘を伴ないてこの高原に来たり、今の来内村の伊豆権現の社あるところに宿りし夜、今夜よき夢を見たらん娘によき山を与うべしと母の神の語りて寝たりしに、夜深く天より霊華降りて姉の姫の胸の上に止りしを、末の姫眼覚めて窃にこれを取り、わが胸の上に載せたりしかば、ついに最も美しき早池峯の山を得、姉たちは六角牛と石神とを得たり。

若き三人の女神おのおの三の山に住し今もこれを領したもう故に、遠野の女どもはその妬を畏れて今もこの山には遊ばずといえり。

| ○ |

タッソベもアイヌ語なるべし。

岩手郡玉山村にも同じ大字あり。

|

|

|

附馬牛,六角牛の牛,達曾部の部,来内村の内は,アイヌ語。

山神伝説も,アイヌ神話風である。

| |

六五

早池峯は御影石の山なり。

この山の小国に向きたる側に安倍ヶ城という岩あり。

険しき崖の中ほどにありて、人などはとても行きうべきところにあらず。

ここには今でも安倍貞任の母住めりと言い伝う。

雨の降るべき夕方など、岩屋の扉を鎖す音聞ゆという。

小国、附馬牛の人々は、安倍ヶ城の錠の音がする、明日は雨ならんなどいう。

|

|

| |

六六

同じ山の附馬牛よりの登り口にもまた安倍屋敷という巌窟あり。

とにかく早池峯は安倍貞任にゆかりある山なり。

小国より登る山口にも八幡太郎の家来の討死したるを埋めたりという塚三つばかりあり。

|

|

| |

六七

安倍貞任に関する伝説はこのほかにも多し。

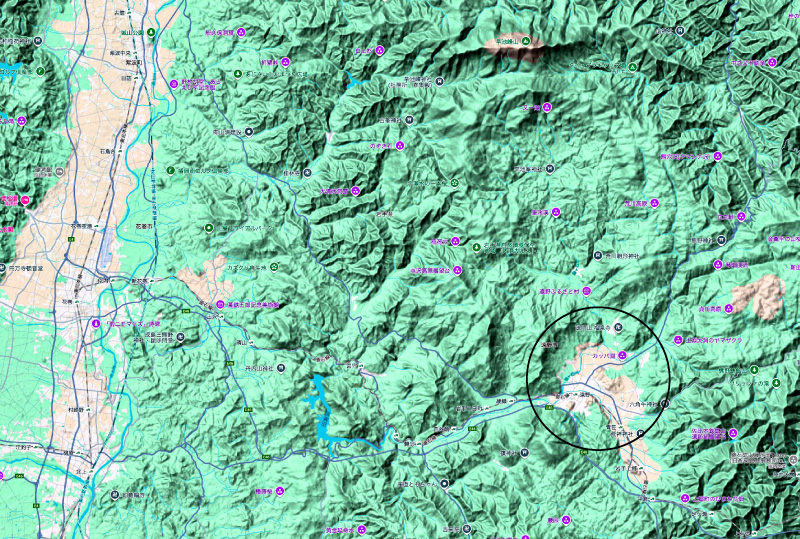

土淵村と昔は橋野といいし栗橋村との境にて、山口よりは二三里も登りたる山中に、広く平なる原あり。

そのあたりの地名に貞任というところあり。

沼ありて貞任が馬を冷せしところなりという。

貞任が陣屋を構えし址とも言い伝う。

景色よきところにて東海岸よく見ゆ。

|

|

| |

六八

土淵村には安倍氏という家ありて貞任が末なりという。

昔は栄えたる家なり。

今も屋敷の周囲には堀ありて水を通ず。

刀剣馬具あまたあり。

当主は安倍与右衛門、今も村にては二三等の物持ちにて、村会議員なり。

安倍の子孫はこのほかにも多し。

盛岡の安倍館の附近にもあり。

厨川の柵に近き家なり。

土淵村の安倍家の四五町北、小烏瀬川の河隈に館の址あり。

八幡沢の館という。

八幡太郎が陣屋というものこれなり。

これより遠野の町への路にはまた八幡山という山ありて、その山の八幡沢の館の方に向かえる峯にもまた一つの館址あり。

貞任が陣屋なりという。

二つの館の間二十余町を隔つ。

矢戦をしたりという言い伝えありて、矢の根を多く掘り出せしことあり。

この間に似田貝という部落あり。

戦の当時このあたりは蘆しげりて土固まらず、ユキユキと動揺せり。

或る時八幡太郎ここを通りしに、敵味方いずれの兵糧にや、粥を多く置きてあるを見て、これは煮た粥かといいしより村の名となる。

似田貝の村の外を流るる小川を鳴川という。

これを隔てて足洗川村あり。

鳴川にて義家が足を洗いしより村の名となるという。

| ○ |

ニタカイはアイヌ語のニタトすなわち湿地より出しなるべし。

地形よく合えり。

西の国々にてはニタともヌタともいう皆これなり。

下閉伊郡小川村にも二田貝という字あり。

|

|

|

|